Случайности не случайны. Но в данном случае это самая подходящая фраза…

Ларионов и Гончарова родились в провинции в один год (1881) с разницей в месяц. Когда им обоим было 10, их семьи переехали в Москву. Молодые люди поступили в одно и то же училище. Там они и встретились в 18 лет. И, как в лучших мелодраматических традициях, полюбили друг друга с первого взгляда.

Сказать, что их молодость была бурной, ничего не сказать. Но так жила вся видная интеллигенция того времени, и арестами, наверное, никого было не удивить.

Первое время пара снимала жилье. Но потом родители Наташи сменили гнев на милость, и влюбленные переехали в выделенную им квартиру. На лето они разъезжались каждый к себе на малую родину и встречались с охапкой картин ближе к осени.

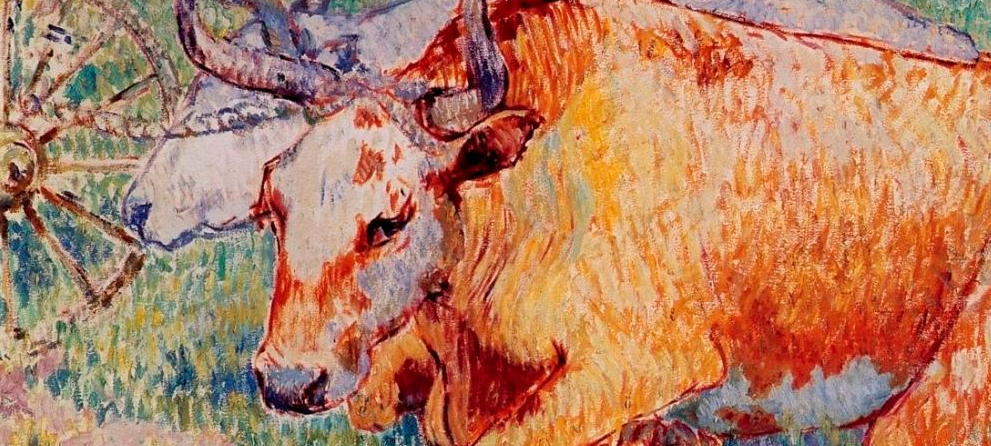

Всё бы ничего, но после выставки в Париже Ларионов подумал: «А почему бы не переплюнуть этих постимпрессионистов?». Стать талантливее Ван Гога и Гогена, может, и не удалось, но совершить революцию в живописи Ларионов точно смог.

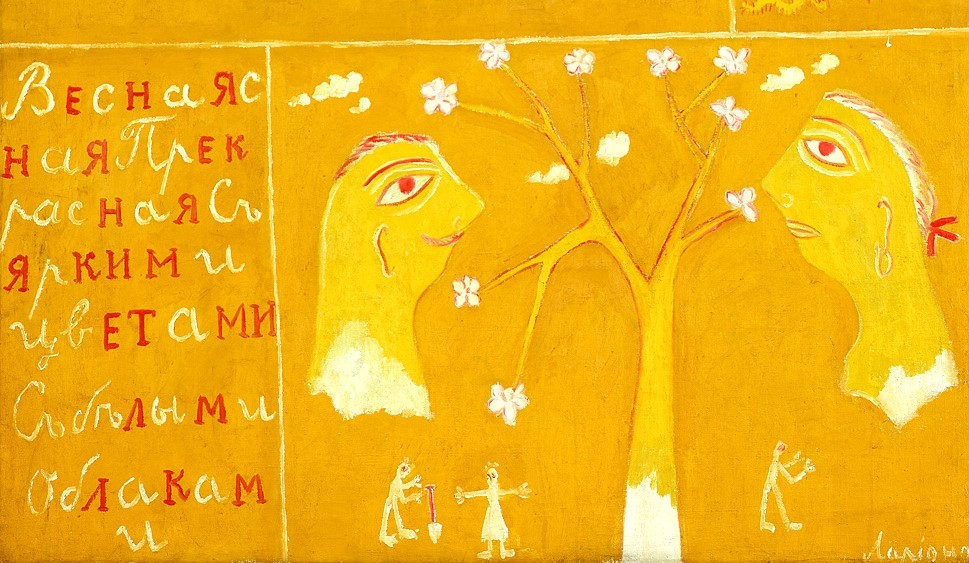

«Чтобы сделать какое-нибудь открытие, — учил Ларионов, — надо взяться за то, что люди считают абсурдным». А для этого что? Правильно! Художники отбросили академизм и стали учиться по-новому у живописцев-вывесочников, детей и солдат, рисующих на заборах.

Но этого оказалось недостаточно. И Ларионов начал рисовать… лучи. Его теория основывалась на том, что человеческий глаз воспринимает не предметы, а лучи, отраженные от них. Впоследствии появилось даже направление — лучизм, которое положило начало абстрактной живописи.

Но мало изобретать — надо эпатировать! Мне кажется, под этим девизом жила эта неугомонная парочка. Лучисты не замедлили раскрасить лица и выйти на улицы, где прохожие недоумевали, почему по улице разгуливают психически нездоровые люди…

Более того, художники решили стать законодателями мод и выпустили «Манифест к мужчине» и к такой же женщине. Отрывки из них гласят, что мужчинам надлежит, например, носить всего лишь один ус, а женщинам раскрашивать грудь.

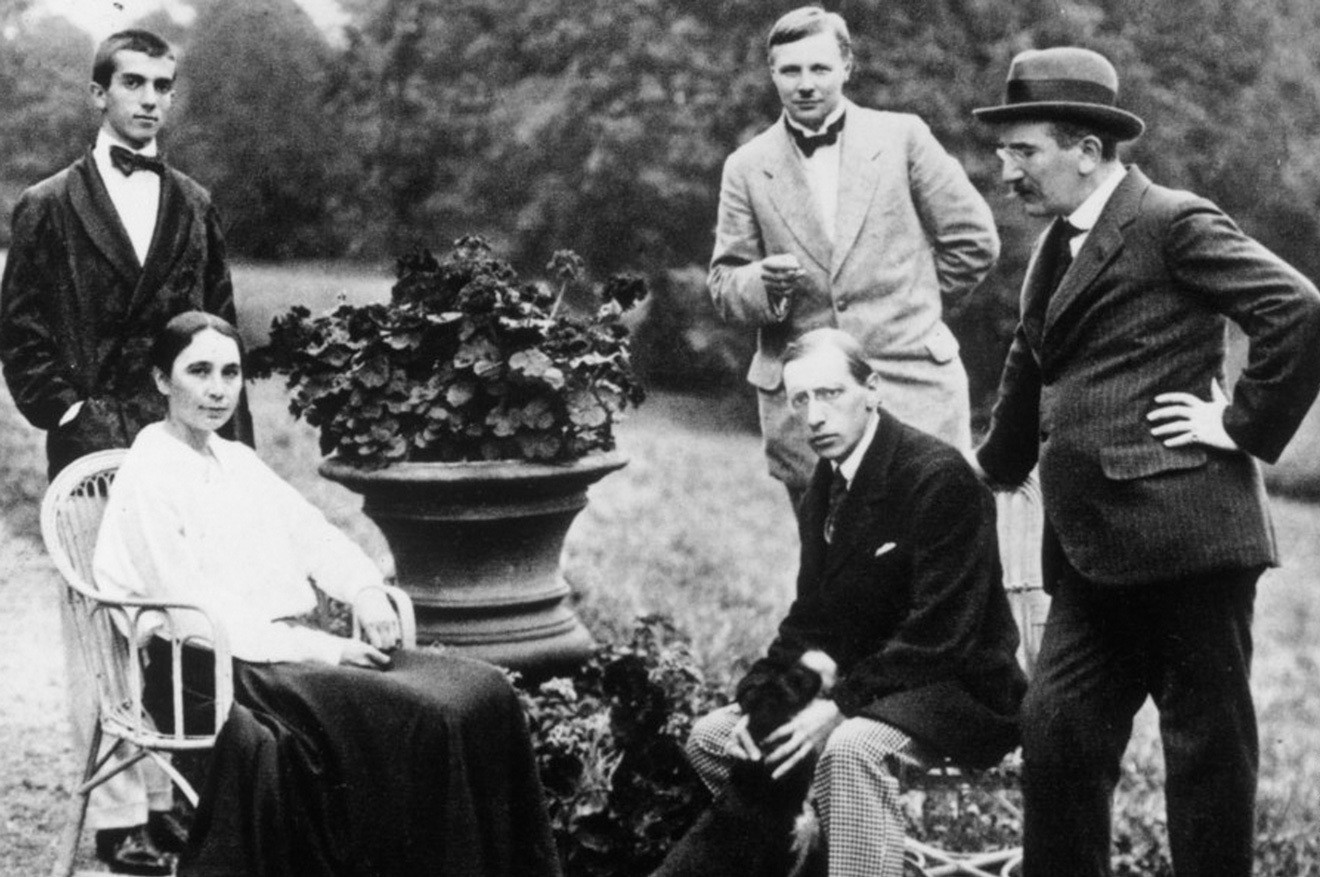

Как ни странно, но выходки художников сработали: они привлекли внимание общественности и видных деятелей искусства. В частности, Сергея Дягилева, который стал приглашать их гастролировать с его балетом и заниматься оформлением декораций и костюмов. «Русские сезоны» еще не видывали такого успеха.

Атмосфера театра дала о себе знать, и Ларионов начинает заниматься хореографией. Дягилев доверил ему постановку нескольких балетов и подготовку новых балетмейстеров. А вот Гончарова была обеспокоена тем, что муж забросил живопись. И не только. Увлекшись балетом, Ларионов стал интересоваться и балеринами.

Гончарова в долгу не осталась и тоже обустроила свою личную жизнь. Ее возлюбленным стал Орест Розенфельд (или Оря, как его называли Михаил и Наталья). А чуть позже Михаил встретил Александру Томилину. Интересно то, что Михаил и Наталья продолжали жить и работать вместе. Михаил никогда не оставался на ночь «у Сашеньки», а вот обедать к ней приходил исправно. Тем более идти далеко не надо было. Для удобства Сашенька поселилась этажом ниже квартиры Ларионова.

На отдых «семейство» ездило отдыхать вчетвером или вдвоем. Как ни странно, но именно любовные привязанности спасли пару во время фашистской оккупации Франции. Художники летали в облаках и плохо были приспособлены к суровому быту. Шурочка Томилина обстирывала семейство, добывала продукты и готовила. Михаил и Наталья называли ее «наш добрый ангел».

После войны художники начинают преподавать. Гончарова часто поговаривала: «Всё проходит — любовь и дружба. Только труд остается». В 1950 году у Ларионова отнялась правая рука, и он не мог рисовать. Гончарова зарабатывала за двоих, лечила своего Мишу, учила рисовать его левой и разрабатывала с ним правую руку. В конце концов ее старания увенчались успехом: Михаил выздоровел.

В 1955 году пара узаконила, наконец, свои отношения — спустя полвека после их знакомства (вот это я понимаю, «потерпеть со свадьбой»).

Наталья Гончарова умерла во сне в 1962 году. Через год Михаил Ларионов женился на Шурочке, которая стала наследницей всех их работ.

Картины Ларионова и Гончаровой оценивались в миллионы долларов, но пара жила бедно и редко продавала свои работы. Они мечтали, чтобы их произведения вернулись на родину. В 80-х благодаря Томилиной коллекция перешла в дар Советскому государству и теперь хранится в Третьяковской галерее.